・ HK-704

HIMOUNDの縦振キーです。購入したのは、もう随分前になります。たしか高校生のころでしょうか?

購入したのは、勿論モールスを覚えるためで、いつの日かCWでQSOをするこを、夢見ていましたね~。

電信級を取ったのは、それから随分後になりましたが・・・

とても使いやすいキーで、たまに引っ張り出して、のんびり叩くことがありますよ。

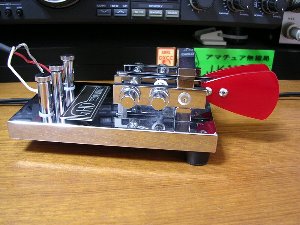

・ GN607

パドルは、随分長くベンチャーを使用してました。しかし、私にはソフトタッチがどうしても合わず、見つけたのがこれです。

ハムフェアーのGHDキー・ブースでタッチを確認し、納得した上で購入しました。

硬すぎず、やわらかすぎず、丁度よいタッチで、誰にでもお薦めできる一品です。

ベースがしっかりしているのと、充実した調節機構、それに鳥居のような形が日本製らしくて好きですね。

このキーは確かネット専用モデルで、お値段も比較的安かったと思います。

また最近では、GN807というKITモデルもあるようですね。

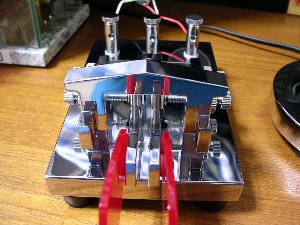

・ CT EUROPE

いかんせんリグが多く、2ndキーが欲しくなり、購入したのがこれです。

小型ですがベースが重く、力が入る私には、とても打ちやすいです。また、ペタペタ、フニャフニャ感もありません。

コストパフォーマンスは絶大で、これもお奨めお薦めできるキーですね。

難点は、メッキ処理で、やわらかい布でそっと拭いても、表面にキズができます。

また、ほっておくと、光沢も薄れてくるようです。

メッキが柔らかいのが原因のようですが、まあ、製造国ウクライナでは、気にされないことなのでしょう。

半年に1度くらい、シリコンスプレーをかけ、そっと磨いてあげると良いですよ。(ピカピカでしょ↓)

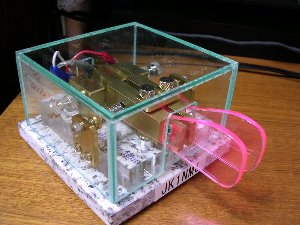

・ 金髪のジェニー

ヤフオクで一目惚し、購入したのがこれです。

”金髪のジェニー”という名が付いたキーで、JA1CQJ井伊OMの手作りです。

とても丁重に作られたキーで、ダストカバーまで付属します。

OMはこの他にもいろいろなキーを作成されていますが、もっともタッチが固い部類のようで、

ペタペタ、フニャフニャ感はまったくありません。

また、底面にシリコンゴムが張り付いいるためキーがずれることがなく、力を入れて打つ人には、最適ではないでしょうか。

私は、ペタペタ、フニャフニャが駄目なので、とても気に入っているキーです。

ベンチャーとは、対極に位置するキーで、その中間にGHDキーやCTが位置すると思います。

このキーで気持ち良く打てるときは、絶好調の証です。

・ EK-155

ご存知カツミのエレキーです。オールインワンタイプで、真空管式時代のリグも難なく接続できます。

タッチも良く、パドルを接続できない旧式リグに接続し、使用しています。

パドルを色々持っているので、腕前も良いのかなと思われる方もいるかもしれませんが、はっきり言って下手糞です。

599BKに慣れ、通常のQSOを滅多にしないのが原因ですが、ちっとも上手くなりません。

上手く打てないのをパドルのせいにしているのも、良くないですね。(自分で言うのもなんですが・・)

・ K-3

LogiKeyのメモリーキーヤーで、コンテストや、DXに重宝しています。

6個のメモリーは書換え自在で、ボタンのワンプッシュでCWを打てるので、DXコールがらくチンです。

ものすごく多機能ですが、ぜんぜん使いこなせておりません。宝の持ち腐れかも・・

・ BASエレキー

JA4BAS斉藤OMのエレキーで、金髪のジェニーと一緒に、ヤフオクで購入。

電池内蔵、3個のメモリーが内蔵でき、とても重宝しております。

メモリー書込みは、購入時指定となりますが、符号間隔のシビアな注文にも対応いただき、大変感謝しています。

メモリーの書換えを自分で行うことはできませんが、特に不自由は感じません。

コストパフォーマンスが絶大で、誰にでもお薦めできる絶品です。

尚、当局では、PhotoMOSリレーを内蔵させ、旧型リグ(TS-830とか)にも対応できるよう改造させていただきました。

↓(PhotoMOS Relay:AQV254)

・ DSP59(Timewave)

CWで気合を入れてDX-QSOする時には、必ず使用するDSPフィルターです。

とにかく切れが抜群で、下手なIFフィルターは要らないのでは?と思わせる性能です。

私は通常、帯域幅を200Hzぐらいで使用していますが、50Hzまで絞ることが可能。

また、SSBでの、帯域カットや、リダクション機能、オートノッチもあり、いずれも効果大です。

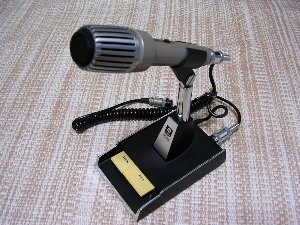

・ シルバーイーグル

アスタティックのクリスタルマイクで、とにかくカッコ良くて買いました。当時、かなりのお値段がした記憶があります。

その気にさせてくれるマイクであり、自分も300カントリー以上QSOできるのではないかという、気分になったものです。

実用性は勿論ありますが、シャックに置くことで、”私DXやってますよ”的な雰囲気をかもし出す効果は絶大ですね。

もちろん珍局コールに使用してます。

オークションでたまに見かけますが、いや高いですね・・

・ MODEL 444D

オーディオの趣味でもお世話になっている、SHURE(シュアー)の通信機用マイクです。

最近は、iPodなのどヘッドフォン(イヤフォン)のメーカーとして、で有名ですよね。

アスタティックのシルバーイーグルと双璧をなすマイクで、雰囲気はあちらに負けますが、実用性は上と思っています。

シルバーイーグルはクリスタルマイクですが、こちらはマグネチックマイクで、電池不要。

シルバーイーグルと比較すると、珍局から、国内QSOまで、幅広く使用できるのが444Dの強みですね。

こちらもオークションでたまに見かけますが、結構なお値段で・・

・ UD-844(その1)

ご存知プリモのトンカチマイクUD-844です。プリモは、ヤエスやトリオのOEMで有名。

特にこれは、ヤエスの101のマイクとしても有名ではないでしょうか。

音質も良く、真空管ファイナル機には、特にベターです。

・ MC-80

使い勝手のよいコンデンサーマイクで、通常のQSOやラグチューに使用してます。

背面のゲイン調整を、かなり低めで使うのがコツです。

・ MODEL 404C

シュアーのおにぎり型ハンドマイクで、これも了解度の高いマイクですね。

形状が、ホントおにぎり型で、それもかなり大柄のアメリカンスタイルです。

手のデカイ人向きかも・・

・ MC-50

520と101じゃないですが、ヤエスのトンカチマイクとこのMC-50で、マイクの人気を二分してたような記憶があります。

とにかく洗練されたデザインで、オーディオメーカでもあった、TRIOならではないでしょうか。

今でもよく使いますよ。

・ UD-844(その2)

プリモのトンカチマイクですが、こちらは、ストレートケーブルの6.5φプラグバージョンです。

機能的な違いは無く、50kΩ/500Ω切替やマイクを持ち上げるとPTTオンとなる仕組みは同じです。

今のところ、FT-401D専用です。

・ MODEL 577B

シュアーのハンドマイク577B。アメリカンスタイルで、とにかく無骨ででかいです。

写真のとおり厚みも相当なものです。ハンドマイクでこの厚みは他にないのではないでしょうか。

でも、周囲のノイズを拾いにくくする構造と3kHz付近にピークをもたせた周波数特性で、了解度は抜群なんですよ。

・ W9GR DSPⅡ

90年代初頭に流行ったAFタイプのDSPフィルターですが、今でも十分効果がありますよ。

現代のDSP機では不要かもしれませんが、オールドRIG愛好家の当局にとっては必需品なんです。

Timewaveの1台では足らなくなり、追加導入しました。CWの中心周波数に600Hzが無いのがやや残念ですが、切れは十分ですね。

また、意外にもSSBの明瞭度向上がFBです。後続のDSPⅢは完売のようですし、DSPⅣの開発が待ち遠しいのは当局だけではないのでは?

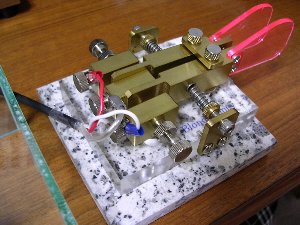

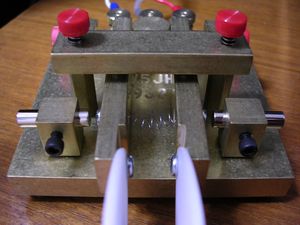

・ The Black Widow Paddle(W5JH)

eBayで一目惚れし即決したパドルです。

スタイル、作り、プライスの三拍子揃ったキットで、何方にも安心して進められるパドルだと思います。

自分で組み立てるわけですが、さして難しいところはありませんし、アレンジしながら組み立てる楽しみもあります。

タッチは、磁石の反発を使った調節機構で可変可能です。

丁度良い硬さ、打ちごたえでして、メインパドルになりそう・・

・ Iambig

”いつかはバイブロ”と言われているそうですが、それだけの価値があると思います。

憧れの一品でしたがお値段が高くなかなか手に入れることができませんでしたが、運よく程度の良い中古品を入手できました。

打ち応えは固めで私好みですし、美しくゴージャスな作り、外観もこれまたFBです。

鑑賞用とおっしゃる方もいるようですが、十分メインパドルとして使えます。

台座の重量が所有する中でもっとも重く、とても安定的です。

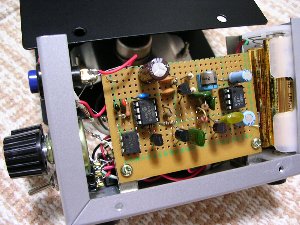

・ PTT/MEMO KEY(自作品)

手前味噌で申し訳ありませんが、自作品のメモリー付エレキーです。

これは、”ARDUINO”というオープンハードウエア使ったものでして、入出力I/O部とソフトウエアをちまちまこしらえました。

優れている点は、正確な符号送出と、トランシーバーやAMPなどとの厳格なタイミング監理(PTT制御)ができる点で、

自分で言うのもなんですが、気持ちよいCWオペレーションが可能です。

結果的にFT-1000専用機になってしましましたが、本当はFT-901やTS-820等の、

リレー動作が比較的遅い物と組み合わせたいところです。

ソフトのUPグレードやメモリーの書換えなどは、全面のUSBでPCと接続すれば自由自在です。

・ NIR-10

JPSという会社のDSPフィルターです。この会社は信号処理技術が高かったようで、軍関係の会社に買収されてしまったようです。

これを入手した最大の理由はBPFの中心周波数が連続可変できるからです。

(他のDSPフィルターは、600、650、700Hz・・等の固定間隔でしか可変できないのです)

効き目はなかなかのものですが、ちょっと癖がありますね。

BPFを狭帯域にした場合、受信信号に正確にゼロインしないと、へんてこりんなノイズが付帯します。

逆に、この付帯ノイズがゼロインしていない証ともなりますが・・・

また、受信している信号の純度が低い場合にもへんてこりんなノイズが付帯します。

そのため、純粋なキャリアーでない信号(濁った信号)が、これで判別できてしまいます。

使い始めたころはとても違和感がありましたが、最近はこれが病み付き気味で、なんとも不思議なDSPフィルターです。